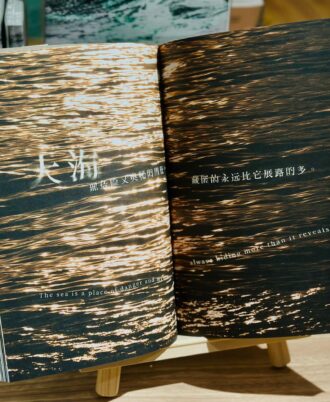

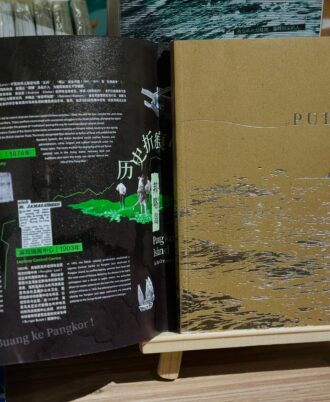

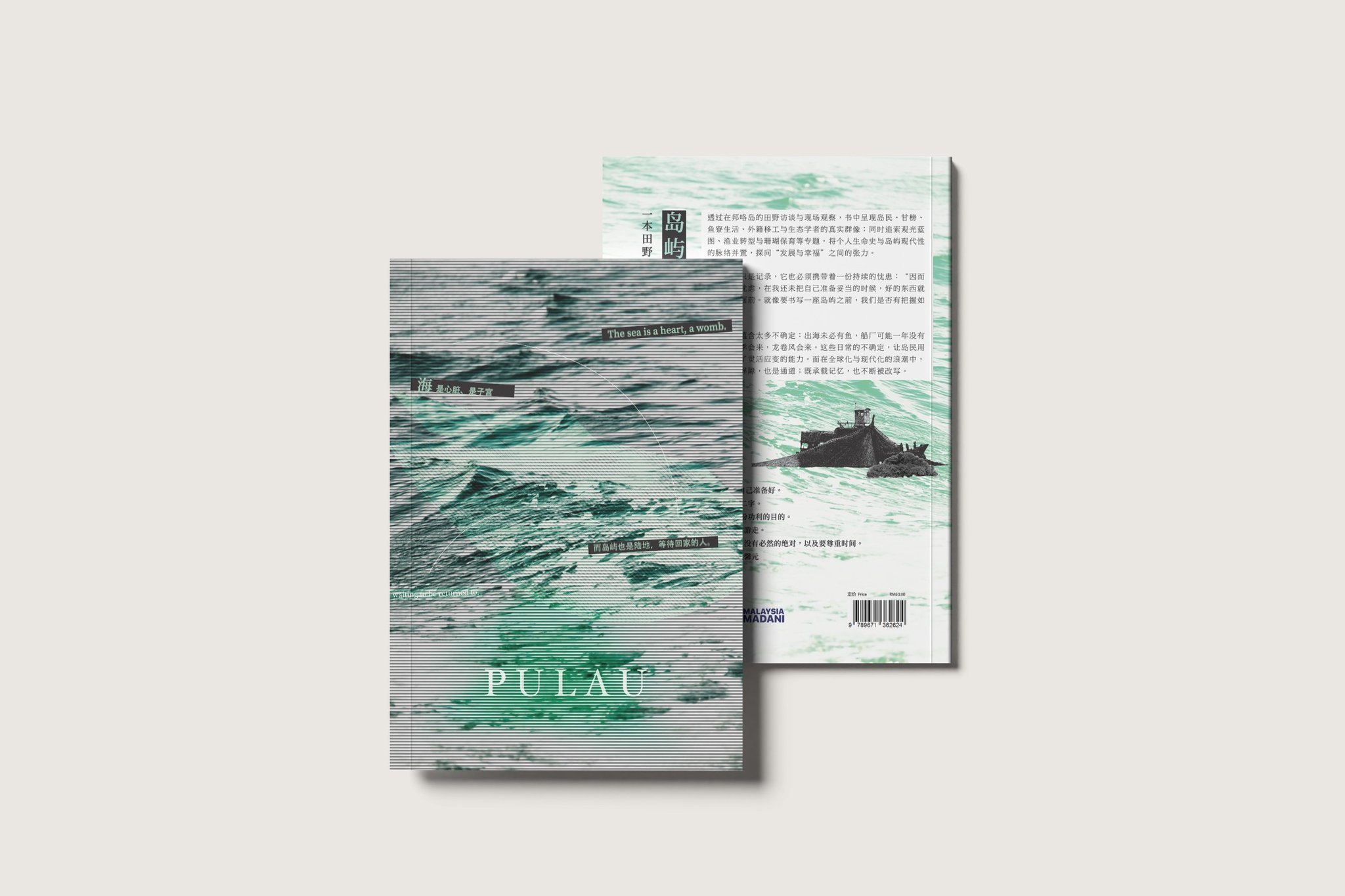

PULAU 岛屿现代性的田野笔记

RM50.00

库存 10 件

库存 10 件

❝ 要在此刻能‘看见’,首先要把自己准备好。但友人说,她更偏向用‘积累’二字。我想,是因为‘准备’还多了一份功利的目的。来这座岛屿吧,不抱任何目的地游走。岛民总有各种办法。因为在这里没有必然的绝对,以及要尊重时间。这是岛屿教会我的事。 ❞

——梁馨元,《PULAU》❍ 写给“离开后再回来的人”

《PULAU》以田野访谈与现场观察为轴,拼贴出邦咯岛的多重面貌。作者不把“岛”当作风景,而是当作一种需要学习的观看方法:在地理与历史交叠的缝隙里,辨认那些被旅游热潮掩盖的日常纹理——人的流动、渔业的转向、珊瑚生态,以及社群如何在不确定里练就韧性。

“进步难道不是幸福的开始?

只是,进步从不是中立的。

它总是带有方向性——而那个方向

不一定属于所有人。

现代性里,住着一半的废墟。”

❍ 田野中的岛屿现代性

从马来甘榜出发,看见传统捕鱼方法与智慧。华人社区与马来甘榜,对外岛人来说,骑摩托不过十分钟;对在地人而言,却可能是数十年的分界线——岛上的远近,究竟是地理距离,还是心理与文化的距离?提出社群之间的差异,不旨在比较谁更好,而是把“距离”拉近到可被讨论的尺度,让读者看见彼此其实共享的脆弱与依存。

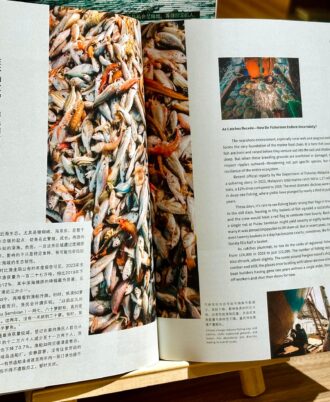

走进鱼寮,看见那些在现代化渔业之下,机器磨钝的海上直觉。过去,渔夫仰赖身体的感官——风向、潮汐、月相与水色——在海上定位;而今,声纳、雷达与卫星导航把海域切成坐标与数

据,拖网与打火船将效率推到极致。这场现代化让产量一度攀升,人与海洋的关系,也变相成为了资源的索取。当政策设计与在地知识错位,当生态保育与实际生计压力互相牵扯——作者无法给予答案,只把两难归回原位:我们该如何衡量“进步”的代价?

“发展是一波未平一波又起的浪潮,

岛屿身在其中,终将被带走一些什么。

那浑然不觉的失去,轻盈得沉重——

像淘身体的矿,挖高山的沙石,

便空出了一个恒常失落的洞口。”

❍ 水上乐园,水下残骸

把视线下潜至海面之下,“珊瑚白骨——水上乐园,水下残骸”刻画出旅客在水上乐园尖叫欢笑,却少有机会看见珊瑚的慢速生长与快速死亡。作者与珊瑚生态工作者进行访谈,记录珊瑚的真实处境。当锚链反复砸落、当浮潜脚蹼踩踏、当死去的珊瑚被当成纪念品带走——我们很常遗

忘,在珊瑚变成石头之前,它们都是活的,且敏感又脆弱。 ❍ 社区的凝视与创生这一章,作者把脚步落在双溪槟榔新村(大丸、吉灵丸)的社区凝视与创生。邦咯既是旅游地,也是本地社群的家园。免税岛政策开启了另一种流量与资本的想象,然而吉灵丸码头停用、人流被改写之后,岛民的生活动线、买卖关系与社群连接也随之移位。发展带来便利,亦带来失落;作者透过邦咯这扇窗口探问——我们是否能在“更进步”的表象之下,看见“更幸福”的可能?

这本书,也写给“离开后再回来的人”。许多人年轻时外出打工,看过世界,最后在人生的不同阶段回到岛上。人来来往往,但岛屿一直都在。就像封面所写的:“海是心脏,是子宫;而岛屿也是陆地,等待回家的人。”

然而,“等待”不是浪漫的回望:岛屿发展的最终获益者究竟是谁,才是更符合伦理的分配?若说是岛民,未免理想;然而多数时候,现实似乎更指向资本的累积。但这“应该”吗?那些一辈子从未离开过岛的老人,只想要一份安稳的生活——在这个充满不确定的岛上,他们的生活握在谁的手上?

《PULAU》不是结论,而是一场练习——练习在喧闹的发展叙事里辨认责任、洞见两难,而开辟出另一种观看岛屿的视角。

作者简介|

梁馨元,文字与声音工作者,出版诗集《我吞下一颗发烫的黑曜石》(2023,有人出版社)。

《口口诗刊》创刊团队成员,《马华文学》编辑,曾获花踪新秀文学奖、香港青年文学奖等国内

外奖项。曾任职星洲日报活力副刊记者,现为访问网记者、编辑。

| 重量 | 0.5 公斤 |

|---|