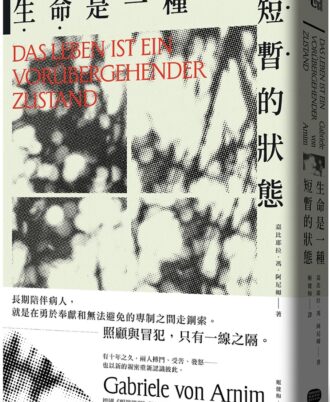

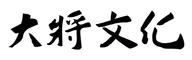

生命是一種短暫的狀態

RM65.00

库存 2 件

库存 2 件

*內容簡介

試圖拯救生命,很容易以對方感到屈辱收場,

而犧牲奉獻則變得殘忍無情。

人們如何在病中生活?

要如何取得平衡,既在疾病中,同時也留在生活裡?

◤長期陪伴病人,就是在勇於奉獻和無法避免的專制之間走鋼索。◢

◤照顧與冒犯,只有一線之隔。◢

◎德國《明鏡週刊》暢銷書榜◎

兩度中風,使一位健康敏捷、口才出眾的男人喪失行動能力,也永遠失去了清晰的語言。接下來十年,他清醒、理解一切,卻無法行走、閱讀或書寫。而他的伴侶從此成為他的聲音、他的雙腳、他與外界的橋梁,也成為這段生命歷程的觀察者、記錄者,甚至是體驗者。

在《生命是一種短暫的狀態》中,長篇書信、日記與記憶交揉,呈現疾病對生活、關係與自我認知的深層衝擊。作者記錄了長期照護中的矛盾與張力──照顧與冒犯的界線、幫助與剝奪的兩難、控制與尊嚴的衝突。她檢視自己的角色轉變,思考「內心的自由」在日復一日的依存關係中是否仍然可能,也深切感知到個體如何在肉身限制中持續追求行動、語言與選擇的空間。

這不是單一視角的悲傷記事,全書充滿了對人類作為「社會性存在」與「存有者」的叩問。作者誠實地檢視自己的恐懼與矛盾,不僅呈現了疾病歷程,更折射出人類最根本的存在課題──她但願他已死,而最害怕的又莫過於他可能會死。要如何與他一同活著?少了他又該如何生活?然而他們確實在生活,甚至能在生活中找到微小的快樂,即使如此難熬,卻也無法輕易放棄。但一切仍免不了失序:當熟悉的身分與互動模式瓦解,當日子被迫轉為「一直在家」的封閉節奏,人如何重新建構日常的秩序?當伴侶離世,又如何再次面對空間、地點與物品,並在細節裡重啟與世界的連結?

本書並不提供快速療癒的解方,而是展現長期哀傷的質地──既空洞,也是難以承受之重,既是無數的探尋與叩問,也展現了人在莫大的苦痛之中,仍保有澄明思緒與靈光一現的時刻。透過細緻的紀錄與反思,讀者得以看見個人於脆弱、依賴與失落之中,如何在生活裡逐步建立新的行動範圍與精神支點,並在「縱然如此,也要……」的現實中繼續走下去。

在當代社會,長壽與慢性病共存已成普遍經驗,長期照護與喪偶後的生活重建,更是許多人遲早要面對的議題。《生命是一種短暫的狀態》不僅是私人經驗的書寫,更是一份觀察與思考的文本,提醒我們在有限與不確定中,持續維繫對生活的關照與參與。本書是一部關於失落、適應與再出發的回望,讓人意識到,生活的完整並非來自確定的答案。

作者簡介

嘉比耶拉.馮.阿尼姆(Gabriele von Arnim)

一九四六年生於漢堡,曾在漢堡大學和法蘭克福大學攻讀社會學與政治學,獲得博士學位。她曾以自由記者的身分在紐約生活過十年,返國後為德國《時代週報》、《南德日報》、「巴伐利亞廣播公司」、「西德廣播公司」撰稿,並主持「德法公共電視台」(ARTE)、「德國西南廣播公司」、「瑞士德語廣播電視公司」的節目。她為報紙與電台撰寫書評,主持朗誦會,出版過好幾本書。

她的作品長期探討德國戰後、納粹歷史與集體記憶的陰影,以及「遺忘」的機制,對「我們如何記得/不記得」展現敏銳且批判的思考。例如《巨大的沉默:與過去陰影共存的艱難》(Das große Schweigen. Von der Schwierigkeit, mit den Schatten der Vergangenheit zu leben)就是在討論德國如何面對納粹罪行與集中營記憶。她不只是苦痛與責任的書寫者,也追問「什麼是美好、什麼是慰藉」,如何在家庭與日常細節中尋找希望,《美的慰藉:一場探尋》(Der Trost der Schönheit. Eine Suche)即是這樣的探索。

代表作《生命是一種短暫的狀態》出版後旋即登上暢銷榜並長踞前列,讀者在許多評論中表示,在作者描寫照護與告別的過程中看見自己的經驗,也在痛苦中得到理解與安慰。

她的書寫不僅是個人表達,也積極介入公共討論。作為文化記者與媒體主持人,她長期關注公民社會議題,包括極右主義、排外思潮,以及德國社會在歷史與文化上的責任,使作品兼具文學性與社會影響力。德國文壇普遍視她為跨界的公共知識分子,並讚譽其語言「清澈、真誠而感人」。

她和第一任丈夫育有一女。第二任丈夫是德國電視新聞節目主持人馬丁.舒爾策(Martin Schulze, 1937-2014),兩人結褵三十年。她目前住在柏林。

譯者簡介

姬健梅

德國科隆大學德語文學碩士,從事文學翻譯多年,在「讀書共和國」出版的譯作包括卡夫卡的《審判》、《城堡》、《失蹤者》,托瑪斯.曼的《魂斷威尼斯》、《布登布洛克家族》,彼得.漢德克的《守門員的焦慮》、《水果賊》以及瑪莉蓮.羅賓遜的《家園》、《萊拉》與《傑克》。

| 重量 | 0.5 公斤 |

|---|